Outils pour utilisateurs

Table des matières

Tableaux de bord en entreprise

Nb : note de synthèse (24/06/2019)

Introduction ; contexte

« A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to the territory, which accounts for its usefulness » Alfred Korzybski, in A Non-Aristotelian System and its Necessity for Rigour in Mathematics and Physics (1931)

J’ai souhaité, pour débuter cette note, reprendre cet aphorisme célèbre d’un des fondateurs d’une pensée complexe moderne en sociologie et psychologie. Comme nous le verrons progressivement, le tableau de bord en entreprise n’est pas dénué du rôle d’une carte d’un système à un moment donné – ce que le domaine de la cybernétique confirmera une vingtaine d’années plus tard.

Car un des principes d’une carte n’est pas l’illustration de ce qu’elle représente – fusse-t’elle grâce à la photographie – mais la compilation d’informations sur la présence (le nombre) et la situation d’items donnés dans une zone donnée (le plus souvent géographique). Cette opération est, comme souvent, « une destruction créative » grâce à deux étapes :

- ce que je résume ici par « l’explicitation des données implicites » – c-à-d savoir ce que la carte – ou le tableau de bord – doit signifier, représenter. C’est l’abstraction, qui peut être vue comme le passage à un nombre différents de dimensions (ex. de 3 à 2). Le créateur de la carte doit se conformer à l’attente du lecteur et le lecteur doit accepter les valeurs (symboliques ou métriques) du créateur ;

- le résumé des informations disponibles, qui implique la catégorisation et la perte du « détail » vis-à-vis de la complexité du réel. En soi la carte peut être associée à une sorte de valeur ajoutée statistique, même faible (ex. la mise à l’échelle implique la prise de mesure et le rapport de ces mesures à la taille de destination de la représentation).

Définitions

Il est intéressant dès à présent, de prendre quelques termes que nous retrouverons tout au long de cette note. Le Larousse a été la source des extraits, commentés un peu plus loin :

- Tableau – « Ce qui s'offre à la vue et qui est susceptible de provoquer certaines impressions (…) Description orale ou écrite évoquant une situation (…) Disposition graphique permettant l'inscription de données ; les données elles-mêmes ». En informatique, tableau prend aussi un sens différent : « Ensemble structuré d'informations organisées séquentiellement dans la mémoire d'un ordinateur, chaque élément étant repérable par son numéro d'ordre ou indice ».

- Indication / indicateur – « Action, fait d'indiquer quelque chose, de renseigner sur quelque chose (…) Ce qui indique, fait connaître, révèle quelque chose ; indice (…) Éléments d'un ensemble plus vaste qui donnent une information sur ce qu'est cet ensemble », « Appareil, instrument servant à fournir des indications, des renseignements sur la valeur d'une grandeur ».

→ A noter : un « indicateur syntagmatique » qui est « en grammaire générative, [la] représentation de la structure de la phrase, sous forme d'arbre ou de suite parenthétisée ». Nous pouvons en déduire qu’un indicateur est aussi, par certains aspects, d’abord (et seulement?) la représentation d’un cadre, d’une organisation (le signifiant n’étant plus alors la donnée contenue que le contenant lui-même). C’est-à-dire qu’un tableau de bord sert à maîtriser le langage développé de l’entreprise (confirmé par un besoin devenant vital lorsque l’entreprise grandit, de définir une ontologie des métiers pratiqués). Si cela peut être un défaut (l’indicateur devient la finalité en soi plutôt que son usage), cela reste un passage obligé pour la culture d’une entreprise. - Tableau de bord (page 1 et page 2) – « Rassemblement systématique des éléments essentiels dont un dirigeant a besoin pour suivre la marche de son entreprise. Ce terme, dont l’organisateur français Robert Satet a vulgarisé l’emploi, a été emprunté à l’automobile ou au pilotage d’avion ou de bateau. Tout pilote d’un engin complexe a besoin d’avoir sous les yeux un ensemble de cadrans qui lui permettent, d’une part, de vérifier si les différents organes fonctionnent de façon satisfaisante et, d’autre part, de détecter les anomalies ».

Concentrons-nous désormais sur les seuls besoins des entreprises.

Utilité des tableaux de bord en entreprise

Si l’utilité effective d’un tableau de bord est propre à chaque contexte d’entreprise, voire de leurs projets individuellement comme nous le verrons dans la partie suivante, des points restent communs à tous. J’en ai tenté la synthèse ici de manière logique, qui résume d’ailleurs quelques grandes étapes dans sa création :

- Formaliser un besoin.

Un tableau de bord, fut-il en temps réel et le plus complet, n’a aucun intérêt s’il n’est pas utilisé. C’est bien l’usage et donc le souhait de l’utilisateur « final », comme pour tout outil, qui importe. Or il n’est pas si simple – l’exemple du suivi du chômage (format, régularité, catégories, etc.)1 dans le domaine public l’illustre régulièrement –, de se mettre d’accord sur la définition même de l’objet (au sens philosophique du terme) à étudier.

La formalisation du besoin doit être une première étape de « pacification » dans un débat sur une l’observation d’une situation. - Créer un consensus sur l’usage et sur le suivi.

Par la suite il est intéressant d’avoir une utilisation déterminée et une révision périodique d’un tableau de bord, surtout si ce dernier doit revêtir une valeur objective (à des fins d’arbitrage). Cette révision peut intervenir lorsque le tableau de bord n’est plus pertinent ou par obligation légale.

Faut-il que la solution retenue – quelle qu’elle soit et pour toute raison – soit acceptée auprès d’un plus grand nombre : en interne d’une organisation par exemple, mais plus encore par l’externe autorisé. Ainsi un pool bancaire peut avoir intérêt à disposer d’un tableau de bord de la maturité des dettes de l’entreprise par classe de dettes, sous un format déterminé légalement, avec une périodicité trimestrielle. En plus de certaines obligations liées aux Organisations Sociales (OS), la conduite du changement n’est pas à négliger, surtout si une personne peut se reconnaître dans la mesure (efficacité d’un travail à un poste par exemple).

L’existence d’un tableau de bord, papier ou numérique, n’est pas autorisation à son utilisation à tout craint, tout le temps et sans limite. Bien au contraire : c’est un outil stratégique et plus son raffinement est important, sa base « primaire » de données est grande, plus sa diffusion se restreint alors aux plus hautes instances décisionnelles de l’entreprise (DG, Directoire, Conseil de surveillance, etc.). - Regrouper les mesures dans un outil de pilotage (ou une procédure).

C’est peut-être le plus attendu mais le plus signifiant : un tableau de bord a pour motivation première de produire une vision, ce que j’ai appelé plus haut une carte, sur des données qui représentent un processus, une direction, ou un événement. Cette vision est consolidée : elle agrège des sources.

Pour éviter d’avoir un tableau de bord dont les résultats évoluent différemment dans le temps sans que les données de base n’évoluent – ou au contraire, avoir des valeurs affichées erronées pour dissimuler une situation – il est important qu’un outil ou a minima une procédure, soit mise en place afin que un traitement identique soit assuré dans le temps.

Cette contrainte, car ç’en est une, se retrouve dans la démarche de conformité QSE que de nombreuses organisations cherchent ou mettent en œuvre. - « Réduire » les données à de l’information (ou à de la connaissance).

Comme je l’indiquais en introduction, un tableau de bord – surtout pour des indicateurs calculés et dans certaines situations avec des indicateurs bruts – repose sur des indications ou des états qui sont produits à partir d’autres. Le besoin peut exister, être formalisé ; la procédure soit tout à fait documentée ; le résultat être finalement décevant ou trompeur : il faut ne pas « additionner » les indications sans réflexion. Cela peut être faux logiquement (ET, OU logique) ou mathématiquement (ex. avec une moyenne de moyennes de sous-ensembles au lieu d’une moyenne d’un ensemble plus grand ; médiane sans toutes les valeurs ; etc.).

Cette réduction passe par une collecte précise et dont la temporalité doit être cohérente entre tous les indicateurs.

Ainsi si un ratio dont le numérateur évolue au fil de l’eau et le dénominateur est hors d’âge, la pertinence du ratio peut diminuer voire s’annuler (voire être trompeur). Par exemple pour un ratio qui doit démontrer une situation actuelle, si le dénominateur est la force d’attraction terrestre, ce n’est pas un problème… Si c’est une projection du CA annuelle calculée il y a trois ans pour l’année dernière, c’est potentiellement un problème ! - Suivre les écarts à la valeur nominale, ou sinon l’évolution.

Deux cas existent dans la représentation d’un indice ou d’un état :

- le suivi d’un écart éventuel entre deux valeurs ;

- l’évolution « brute » qui se base prioritairement dans le temps (parfois en prenant une base 100).

Pour savoir si un écart existe, il faut définir une valeur nominale et une marge tolérable (qui peut être nulle). La valeur nominale et la marge sont donc, là aussi, une affaire de consensus et être le seuil de déclenchement d’une alerte (cas d’un indicateur « transparent » qui devient alors porteur de sens grâce à sa soudaine visibilité ; ex. avec l’indicateur « panne moteur » sur le tableau de bord de la voiture même si celle-ci peut continuer à rouler).

Cela implique aussi que l’on sait fixer des objectifs objectivables (consensus) et mesurables – ce qui n’est pas toujours le cas, comme je l’évoquais plus haut.

De même, la question de la visibilité (ou non) peut se déterminer en fonction de ce que l’on mesure :

- soit une évolution et l’écart à une valeur nominale → on optera plutôt pour un indice permanent ;

- soit un état « hors défaut » ou l’absence d’écart à une mesure nominale → on optera plutôt pour un indice transparent qui devient visible en cas de soucis.

Dans tous les cas, la fréquence de la mise à jour de la donnée est importante : une fréquence trop haute peut entraîner un tableau de bord incohérent (le suivi n’est pas possible) voire impraticable ; à l’inverse une fréquence trop faible ne donne pas l’occasion de détecter des situations critiques. Je ne crois pas qu’il y ait « une bonne valeur » de fréquence dans l’absolu. Par contre je crois fermement que l’historisation, la moyenne et un système intelligent d’alerte sont des compagnons tout à fait indispensables à un tableau de bord. - Le renseignement : la bonne information, à la bonne personne, au bon moment.

La diffusion enfin, que je passe rapidement. Les modalités du cycle de l’information et du renseignement s’appliquent ici pleinement. Je profite de cet item pour soumettre quelques questions, volontairement sans réponse, qui doivent attester de la bonne compréhension de la construction ou de l’entretien d’un tableau de bord :

- Dans le cadre d’une direction, faut-il un tableau de bord par personne, construit à partir d’indications génériques ? Faut-il un « tableau de bord des tableaux de bord », reprenant et synthétisant un portefeuille de projets par exemple ?

- Ai-je l’information que je souhaitais au départ ? Quelle décision est rattachée à un indicateur qui varie hors de sa marge tolérable ? Quelle procédure entretient et détermine le tableau de bord ? Suis-je noyé dans l’information – si oui ne faut-il pas repenser soit les indicateurs, soit disposer d’autres outils ?

Zoom sur les tableaux de bord « projets »

Comme j’ai pu le laisser entendre dans les premières parties, l’architecture d’un tableau de bord est différent des données qui le compose. L’architecture peut être permanente pour un tableau de bord non-permanent. : par exemple pour un projet, l’architecture sera commune à tous les projets de l’entreprise mais chaque tableau de bord sera individuel, non-permanent, dédié. Cela facilite ensuite un regroupement général pour un suivi d’un portefeuille de projets.

Le tableau de bord ne doit pas être nécessairement généralisable (tout dépend de ce qui est attendu) mais il doit être partagé, c’est-à-dire accepté par l'ensemble de l'équipe qui pilote au global, comme au sein de chaque équipe projet (à défaut, certaines équipes pourraient se sentir lésées dans le choix des indicateurs). Il doit aussi remplir une fonction. Pour ce qui est des projets, la recherche d’un triangle équilibré « qualité-coût-délais » semble être la priorité.

Remarques générales ; remarques liées à l’activité de la DSI

Le système d'information de gestion automatisé : concepts et champ d'application

in Système d'information de l'entreprise (2006), Hugues Angot, aux éditions De Boeck Supérieur

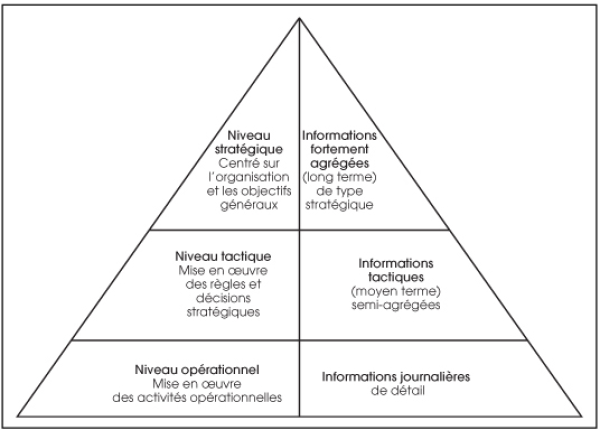

Un tableau de bord, suivant le « niveau » visé au sein de l’entreprise, aura un format et un intérêt différent. Le haut-encadrement sera à la recherche d’indicateurs très synthétiques, des grandes tendances et d’une série limitée de ce que l’on pourrait appelé des « signaux faibles » (par exemple, certains ratios sur les tensions de trésorerie ou la projection des carnets de commande triés par marge opérationnelle attendue en fonction des retours des commerciaux et de l’activité passée).

Au contraire, au niveau des opérateurs, les tableaux de bords sont proches d’une production segmentée à un métier avec des indicateurs détaillé, la recherche d’états clairs et des consignes prioritaires.

Entre les deux, tout le panel imaginable, avec un luxe de raffinement intellectuel si la situation le permet. Quoiqu’il arrive les tableaux de bords ne sont pas à opposer entre eux dans un même niveau ou entre les niveaux ; ils sont au contraire à construire en commun (c-à-d que les agrégats des opérateurs reflètent auprès du haut-encadrement, une réalité effective – CFQD).

Pour autant et quelque soit le niveau, faut-il considérer une indication ou une valeur affichée comme une information fiable ? Pas toujours : si cela a une nécessité ou une possibilité (ex. des traitements informatiques parallèles en masse, difficiles à synthétiser ou trop coûteux à suivre individuellement ou le suivi de certains phénomènes naturels difficilement prédictibles et observables).

Dans tous les cas il s’agit bien d’une indication au sens premier du terme qui peut parfois recouvrir un état incertain ou évoluant en temps réel (ex. pour la DSI « impossible d’accéder au service » ≠ le service est « tombé » et que des éventuelles tâches en arrière-plan sont arrêtées). Dans le cas d’un état incertain, le tableau de bord n’est pas inutile et peut être l’occasion de s’interroger soit sur la pertinence de sa construction, de la mesure ; soit pour détecter une panne avant qu’elle ne survienne (cas d’un tableau occupant alors une fonction de veille → cf. l’exemple du tableau de bord de la voiture « panne moteur » que j’indiquais plus haut).

Enfin une DSI a quelques particularités dans l’entreprise : très souvent, elle a la charge sinon de la rédaction du tableau à partir de certaines indications, au moins de la mise en œuvre et de la récupération des données et des traitements ; la complexité repose donc sur le traitement opérationnel qu’elle sera capable de mettre en place, et sa latitude et jugeote à mettre en œuvre les bons outils. Elle ne peut être seule à « réaliser » (arbitrer et construire) le tableau de bord, qui est d’abord la réponse à un besoin d’un métier ou d’une direction (fusse-t’elle pour elle-même).

A ce titre, la DSI dispose d’indicateurs généraux commun à toute direction (budget annualisé, personnel, moyens financiers immédiat dans les projets et dans les arbitrages de dépenses, etc.). D’autres semblent hautement nécessaires :

- l’état de la production des moyens (ressources matérielles et l’outillage) informatiques, au sens de la disponibilité d’une machine ou d’un service. Dans le cas d’une externalisation de certaines ressources, on pourrait évoquer les ASP – Applications Service Provider – avec lesquels les contrats passés doivent permettre de mesurer l’efficacité facilement ;

- l’état de la production opérationnelle (traitement des matières premières), au sens de la production effective des outils informatique, comme on peut le retrouver avec les temps et le nombre d’items gérés par traitement, ou encore de la satisfaction face aux attentes convenues (cf. les SLA – Service Level Agreement, passés entre directions).

La virtualisation des traitements ont des impacts importants et qu’il faut surveiller. La DSI est donc toute indiquée à en faire le suivi d’abord dans les projets de numérisation puis ensuite dans la mesure des gains d’efficacité.

Finalement la DSI comme n’importe quel service clientèle, doit respecter des critères génériques bien que certains termes lui soient propres (entre parenthèses) :

- la disponibilité (TSF – Time Service Factor),

- la fiabilité (avec le taux d’échecs : ASA – Average Speed to Answer),

- la fonctionnalité (que l’on pourrait aussi appeler, ce que je préfère, comme l’accessibilité),

- le temps de réponse (avec le taux d’abandons : AR – Abandon rate),

- la satisfaction des utilisateurs (au travers de l’efficacité définie par le délais de réalisation : TaT – Turnaround Time).

DSI et cybernétique

Je disais plus haut que la carte ne fait pas le territoire mais sa construction identique, en fait un point d’observation et d’information. La DSI n’y fait pas exception – au contraire. Grâce aux travaux de Ross Asby, Roger Conant et Stafford Beer dans les années 50 qui ont, chacun par leur apport, fondé ce que l’approche managériale et d’étude est aujourd’hui.

L’ouvrage Les tableaux de bord de la DSI de Christophe Legrenzi, Philippe Rosé nous le rappelle comme une vérité connue sous le nom du Théorème de la variété requise d’Ashby : « tout bon système de pilotage d’un système doit être un modèle de ce système : tout système de pilotage, à la fois réussi et le plus simple possible, doit être isomorphe au système à piloter ».

Ainsi on cherchera dans la culture de ce milieu ce que l’on souhaite faire pour déterminer la réalisation d’un tableau de bord qui soit « du quotidien » (pragmatique), celui d’une procédure ou d’un service (fonctionnel), d’un ensemble (systématique), de détection et de prévention (audit) ou équilibré s’il s’agit de développer une « vue d’ensemble ».

Notons que l'ANSSI évoque dans sa note de novembre 2018, qu'il existe au moins trois « visions », chacune déclinée en vue, qui rappelle ce fondement :

- vision 'métier' (vue de l’écosystème ; vue métier du système d’information),

- vision 'applicative' (applications ; leur administration),

- vision 'infrastructure' (logiques ; physiques).

… Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler les couches du modèle OSI ou des protocoles TCP/IP.

Une représentation complexe d’indicateurs : le nuage à bulles

Un exemple que j’apprécie : tableau de bord en entreprise, sociologie, big data et prédictibilité de phénomènes naturels (et tant d’autres!) ont un point commun : la grande utilisation des nuages à bulles. Le problème de tout indicateur est sa limite, forcément rapidement atteinte face au réel, à gérer plus de deux dimensions, et à en produire une vision cohérente et unifiée – probablement le meilleur résumé de ce qu’est un tableau de bord.

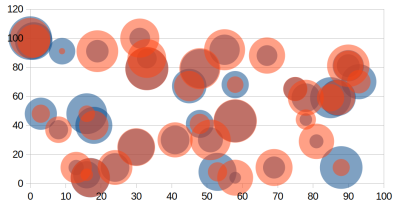

Ci-dessous, un exemple de valeurs aléatoires. Chaque bulle correspondrait ici à un produit virtuel, qui serait classé en abscisse par le taux de marge, et en ordonné par le taux de bénéfice net. La couleur correspondrait à deux familles différentes. Aucune séparation entre les deux populations ne semblent se dégager (logiquement).

Le nuage à bulles prend généralement (au moins) trois dimensions : le diamètre et la position (x, y) d’une bulle. Chaque bulle peut être en soi un item, qui se retrouvera dans un même graphique associée à ses compères. L’idée est de pouvoir grâce à un graphique, trouver des similitudes, des constructions que des graphiques plus simples ne permettent pas (ou alors au prix d’un travail statistique intense). En soi dans une perspective « tableau de bord », le nuage à bulles est moins un indicateur qu’une composition d’indicateurs. A mon humble avis, c’est même en soi un « mini » tableau de bord très efficace si les informations choisies sont les bonnes.

Le nuage à bulles a un autre intérêt : celui de partir du principe que chaque triplet de valeurs étant un objet, on peut lui associer toujours plus de dimension : la couleur différente d’une série à une autre ; l’ajout de contour de formes, de tailles et de couleurs contextualisées ; l’ajout de droites ou de courbes pour y associer des événements historisés par exemple.

La bulle elle-même peut être un carré, un triangle ou n’importe quel signe sur lequel on agira au gré du référentiel choisi.

Typiquement ce type de graphique permet en une image, en un instant pour le lecteur, de tracer une situation. Une situation nominale peut être ajoutée en fond, de manière grisée, pour repérer instantanément un écart. Sa mise à jour en temps réel, permet de suivre des phénomènes qui, sinon, seraient exclusivement numériques et très probablement abscons.

Exemple réel : l’intensité en carbone de l’électricité par pays de l’UE

Les graphiques et explications sont disponibles sur le site LeMonde.fr (Sylvestre Huet).

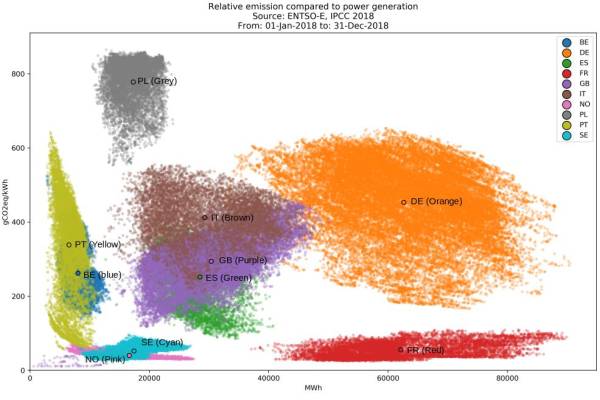

Graphique 1 – Les données brutes dans un graphique simple : une première étape, mais avec seulement deux dimensions (2018). A noter que ce graphique est de la famille des nuages à bulles : il s’agit d’un graphique de type « nuages de points », c’est-à-dire avec trois dimensions seulement.

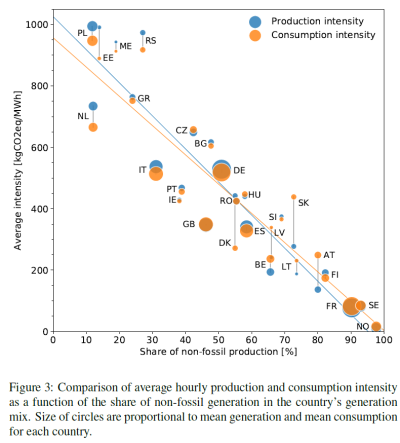

Graphique 2 – Les données consolidées dans un graphique complexe, utilisable en tableau de bord qui prend en compte quatre dimensions ainsi des médianes sur les sources de données (2017). Au contraire ici, nous sommes parfaitement dans une représentation classique des nuages à bulles, avec de nombreuses dimensions intégrées. Les lignes permettent d’ajouter des informations essentielles, notamment les lignes entre les couples de bulles, qui sont des représentations graphiques d’écart.

Modalités d’un tableau de bord

A partir de ma propre expérience, j’ai tenté une synthèse personnelle des modalités d’un tableau de bord. Modalité étant ici un synonyme de convenance dans un objectif déterminé…

Un tableau de bord a une fonction qui peut être :

- permanente → suivi de l’état d’une direction d’un service ou d’une production ;

- non-permanente → suivi d’un projet, d’une crise, d’une phase unique d’un ensemble.

Le tableau de bord se réalise (c-à-d il se remplit) :

- soit en continu → on privilégiera des notions ou des indices d’état(s),

- soit de manière périodique → on privilégiera les notions ou des indices de réalisations.

⇒ Le tableau de bord, qu’il soit périodique ou non, peut être amené à garder la trace de ses états précédents. L’historisation et la traçabilité sont donc des notions cardinales mais doivent être laissées au jugement du concepteur et à l’utilisateur du tableau de bord. D’ailleurs cette intégration peut se faire directement au sein du tableau de bord (accès à l’historique ou via un indice composite), soit être-lui même dans un second tableau de bord.

Un tableau de bord se compose ou repose sur des mesures. Chacune peut :

- soit être « brute » (ex. le signal passe ou pas) → avec plutôt un système de couleurs simple (couleurs primaires), de signes ou de logo ;

- soit être calculée (sommation, médiane, etc.) → avec plutôt un système numérique, à cadran ou à couleurs complexes (dégradées, couleurs variées).

Exemples de type de tableaux de bord classés par modalités

Ces exemples sont donnés à titre purement indicatifs et sont tout à fait discutables. Ils n’est pas toujours simple ou facile d’avoir un classement unique et ma proposition est ici certainement faillible.

- Permanent

- Continu

- Brut : Console numérique des capteurs-actionneurs automatiques en temps réel

- Calculé : Suivi de l’efficacité d’une ligne de production par plage horaire (à l’heure, à la journée, etc.)

- Périodique

- Brut : État détaillé des services accessibles depuis l’outil de supervision du réseau chaque matin à 08h (accessible ou non, temps de réponse, etc.)

- Calculé : Détail de l’activité (fréquentation, chiffre d’affaire, etc.) sur une durée d’un magasin d’un groupe, ramené à une base 100

- Non-permanent

- Continu

- Brut : Réglage d’un nouveau système complexe de production à partir de la notice du constructeur

- Calculé : Indice normé aléatoire à partir de plusieurs lignes du plan comptable pour la prévention de la fraude lors de contrôles

- Périodique

- Brut : Relevé horaire de position des signaux GPS d’une flotte de véhicules d’une entreprise de location

- Calculé : La situation de certains comptes d’une entreprise à partir de l’application d’un plan comptable

Annexes

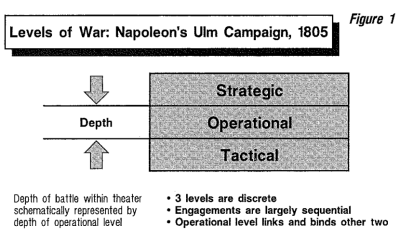

Level of War : Napoleon’s ULM Campaign, 1805

« La stratégie est l'art de faire la guerre sur des cartes » a écrit Antoine de Jomini, Général de l’armée napoléonienne et Baron d’empire. La bataille d’Ulm marquera une grande victoire – pratiquement sans combat – de Napoléon Ier sur les forces de l’armée autrichienne grâce à un jeu subtil de ses forces pour tromper l’adversaire et modifier sa manière de penser.

Avec amusement, un peu hors contexte – d’où la mise en annexe –, on retrouve parfois des origines inattendues à certains concepts. La gestion d’entreprise est une littérature qui comme les autres, qui comporte son lot de marronniers et d’éternels recommencements. La conception de l’entreprise en strates, en niveaux, n’est pas étrangère à des emprunts aux forces armées… et notamment pour décrire, dès le XIXe siècle, cette brillante victoire de Bonaparte, le premier Empereur des français.

Ces trois niveaux – stratégique, opérationnel, tactique ; ainsi que technique, qui n’est pas présent sur le schéma mais représente la maximalisation d’effet des forces grâce au soutien –, se retrouvent dans la définition des tableaux de bord.

Impossible n’est pas français… !